К IV в. н. э. кризис Римской империи на всем ее протяжении сказался с особенной силой. Фронт недовольных необычайно расширился, охватывая не только рабов и колонов, но и все разнообразные группы, еще сохранившие свою независимость и свободу. Обстановка складывалась более или менее одинаково во всех римских провинциях.

Авторитет центральной власти сильно упал, всюду царила анархия, ширилось движение недовольных. Римские легионы, предоставленные самим себе, поднимали массовые восстания и в каждой провинции провозглашали собственных императоров. В середине III в. можно было насчитать в пределах римской мировой державы до 30 императоров одновременно, причем большинство из них редко могли удержаться надолго и редко умирали естественной смертью. По соседству с Испанией, в южной Галлии, в первой половине III в. началось восстание крестьян и рабов, так называемых «багаудов». Они завладевали селами, сжигали города, производили опустошения, направляя свой гнев на чиновников и господствующий класс. Это движение то разгоралось, то затихало в течение почти двух столетий и несомненно оказывало сильное влияние на обездоленные массы Испании.

Римская империя распадалась. В это время с востока к ее пределам продвигались полчища варваров. Казалось, Риму приходил конец, но господствующий класс еще нашел в себе силы и возможности для того, чтобы укрепить внутреннее положение. После смутного периода середины III в., вступивший на престол император Диоклетиан (285—305 гг. н. э.) реорганизовал всю систему управления в империи, создав более дробное деление ее на провинции и значительно увеличив штаты чиновников. Так, в Испании было образовано семь провинций: Бетика, Лузитания, Галисия, Таррагона, Картахена, Тингитана (в соседнем Марокко) и Балеарские острова как отдельная административная единица.

Обширный и громоздкий аппарат управления увенчивался особой императора с деспотической властью. То, что начал Диоклетиан, завершил один из ближайших его преемников Константин, причем при последнем и самая столица была перенесена из Рима на берега Босфора, в Константинополь. Существенное значение в деле укрепления империи имело провозглашение христианства господствующей религией с его проповедью подчинения рабов своим господам. Диоклетиан, спасая империю от гибели и нараставшего революционного движения, реорганизовал военное дело. Прежние легионеры оказались слишком ненадежной опорой порядка, и Диоклетиан прибег к мере, которая имела роковое значение для судеб империи: он стал широко привлекать на службу империи варварские племена, отводя им территории и обязывая их военной службой.

Характерно, что он эти варваризированные военные части направлял не на границы империи, а в районы восстаний, рассчитывая на то, что варвары как, чуждые элементы легче и успешнее справятся с местными восстаниями.

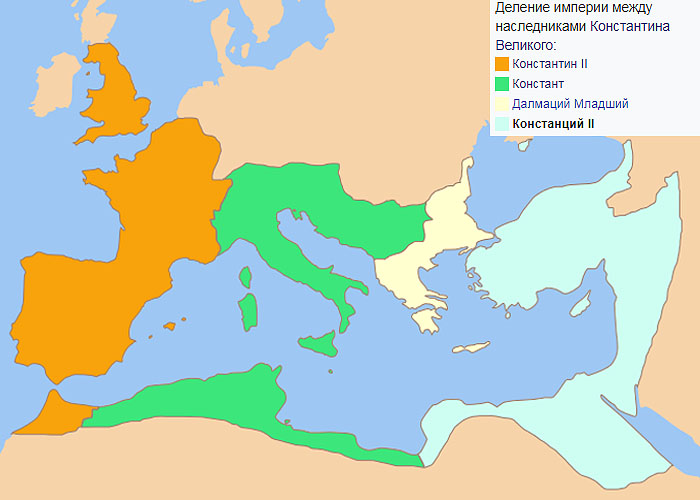

Благодаря проведенным реформам, гибель империи была только отсрочена, и уже в середине IV в. наступил окончательный распад под натиском тех самых варваров, которые привлекались на службу империи, чтобы спасти ее.

Испания была составной частью Римской империи, и все процессы, которые проходили в империи, были характерны и для Пиренейского полуострова. В то же время эта страна находилась довольно далеко от наиболее угрожаемых границ — рейнской и дунайской, не говоря уже о восточной, так что после катастрофического вторжения варваров в середине III в. варварские вторжения ее более не беспокоили. Испанцы и те немногие войска, которые еще стояли на Пиренейском полуострове, не принимали активного участия в мятежах, узурпациях, гражданских войнах. Так что чисто политические события мало влияли на ее социально-экономическое развитие. Это, конечно, не значит, что эти события никак не отражались на судьбах Испании, но их воздействие здесь было много меньшим, чем в таких странах, как Галлия или Сирия.

Есть мнение, что в Испании в это время властвовал Максимиан. Именно Максимиан в 296 г. сражался в Испании против франкских и сакских пиратов, разорявших побережье Пиренейского полуострова. В это время около Кордубы был построен его роскошный дворец. Значение для всей империи его победы в Испании было, по-видимому, столь велико, что и Диоклециан принял по этому поводу почетный титул Испанский Великий. И только когда после отречения Диоклециана и Максимиана в 305 г. произошел новый раздел империи, Испанией стал управлять Констанций.

Есть мнение, что в Испании в это время властвовал Максимиан. Именно Максимиан в 296 г. сражался в Испании против франкских и сакских пиратов, разорявших побережье Пиренейского полуострова. В это время около Кордубы был построен его роскошный дворец. Значение для всей империи его победы в Испании было, по-видимому, столь велико, что и Диоклециан принял по этому поводу почетный титул Испанский Великий. И только когда после отречения Диоклециана и Максимиана в 305 г. произошел новый раздел империи, Испанией стал управлять Констанций.

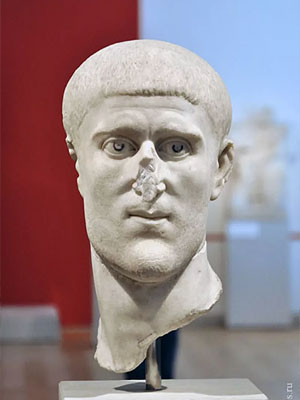

К 350 г. Константу не было еще 27 лет. Но несмотря на свою молодость, он уже проявил себя как довольно умелый и энергичный правитель. Констант был «путешествующим» императором, большую часть своего правления он провел в разъездах по различным частям своих владений, в основном по тем, которые были наиболее угрожаемыми. В то же время он был весьма развратным юношей и позволял своим любимцам слишком многое. Это вызывало недовольство в его ближайшем окружении, а его стремление укрепить военную дисциплину — в войсках. Результатом стал заговор. На первый план был выдвинут Флавий Магн Магненций. Положение Магненция во главе придворной гвардии, видимо, определило именно его роль официального главы заговора и претендента на императорскую власть.

К 350 г. Константу не было еще 27 лет. Но несмотря на свою молодость, он уже проявил себя как довольно умелый и энергичный правитель. Констант был «путешествующим» императором, большую часть своего правления он провел в разъездах по различным частям своих владений, в основном по тем, которые были наиболее угрожаемыми. В то же время он был весьма развратным юношей и позволял своим любимцам слишком многое. Это вызывало недовольство в его ближайшем окружении, а его стремление укрепить военную дисциплину — в войсках. Результатом стал заговор. На первый план был выдвинут Флавий Магн Магненций. Положение Магненция во главе придворной гвардии, видимо, определило именно его роль официального главы заговора и претендента на императорскую власть.

Однако думается, что традиционная верность Испании Константиновской династии не исчезла полностью, и Магненций должен был с нею считаться. Ему надо было загладить убийство Константа. И именно в Испании, недалеко от Тарракона, была воздвигнута пышная гробница Константа, куда был перенесен прах императора, убитого невдалеке от Пиренеев, хотя еще и на галльской стороне.

Однако думается, что традиционная верность Испании Константиновской династии не исчезла полностью, и Магненций должен был с нею считаться. Ему надо было загладить убийство Константа. И именно в Испании, недалеко от Тарракона, была воздвигнута пышная гробница Константа, куда был перенесен прах императора, убитого невдалеке от Пиренеев, хотя еще и на галльской стороне.

Более или менее уладив дела на Востоке, Констанций двинулся в Европу. Ветранион некоторое время колебался и даже заключил союз с Магненцием, но вскоре решил все же предпочесть более знакомого Констанция. Тот уже не нуждался в Ветранионе и сумел сделать так, что солдаты последнего перешли на его сторону. Ветранион сам отрекся от трона и спокойно отправился в свое имение, где еще прожил несколько лет. Это произошло в декабре 350 г. И теперь Констанций получил возможность непосредственно столкнуться с Магненцием.

Более или менее уладив дела на Востоке, Констанций двинулся в Европу. Ветранион некоторое время колебался и даже заключил союз с Магненцием, но вскоре решил все же предпочесть более знакомого Констанция. Тот уже не нуждался в Ветранионе и сумел сделать так, что солдаты последнего перешли на его сторону. Ветранион сам отрекся от трона и спокойно отправился в свое имение, где еще прожил несколько лет. Это произошло в декабре 350 г. И теперь Констанций получил возможность непосредственно столкнуться с Магненцием.

Это проявилось во время захвата власти Магном Максимом, который командовал войсками в Британии. В августе 383 г. он был провозглашен своими солдатами августом, после чего переправился в Галлию. В это время Римская империя была разделена. Ее восточной частью правил испанец Феодосий, а западной — братья Грациан и Валентиниан II, причем в западном дуэте решающую роль играл старший Грациан. Он и двинулся против узурпатора, но его воины перешли на сторону Максима. Грациан бежал в Италию, но по пути в Лугдуне был убит. И когда Галлия признала власть Максима, то и Испания последовала за ней. Его признание в этой стране было облегчено тем, что сам он был испанцем. Валентиниан сначала отказался признать Максима своим соправителем, но уже на следующий год по совету Феодосия согласился на это. Максим добился того, чего не сумел достичь Магненций — признания его равноправным владыкой части империи.

Это проявилось во время захвата власти Магном Максимом, который командовал войсками в Британии. В августе 383 г. он был провозглашен своими солдатами августом, после чего переправился в Галлию. В это время Римская империя была разделена. Ее восточной частью правил испанец Феодосий, а западной — братья Грациан и Валентиниан II, причем в западном дуэте решающую роль играл старший Грациан. Он и двинулся против узурпатора, но его воины перешли на сторону Максима. Грациан бежал в Италию, но по пути в Лугдуне был убит. И когда Галлия признала власть Максима, то и Испания последовала за ней. Его признание в этой стране было облегчено тем, что сам он был испанцем. Валентиниан сначала отказался признать Максима своим соправителем, но уже на следующий год по совету Феодосия согласился на это. Максим добился того, чего не сумел достичь Магненций — признания его равноправным владыкой части империи.