Испания: краткое описание

Испания расположена между 43°47' и 36°00’ северной широты; 9°18’ западной и 3°19’ восточной долготы. Протяженность с севера на юг - около 880 км., с востока на запад - около 1 030 км. На севере территория Испании омывается водами Атлантического океана (Бискайский залив), на западе — Атлантическим океаном, на юге и востоке — Средиземным морем (Балеарское море, Альборан).Крайние точки континентальной Испании:

Самая северная точка континентальной Испании — мыс Эстака-де-Барес (провинция Ла Корунья) 43°47'28"с. ш. 7°41'21" з. д.;

Самая южная точка континентальной Испании — мыс Марроки (Тарифа, провинция Кадис) 36°00'01" с. ш. 5°36'38" з. д.;

Самая западная точка Испании — мыс Туриньян (провинция Ла Корунья) 43°02'55" с. ш. 9°18'05" з. д.;

Самая восточная точка Испании — мыс Кап де Креус (провинция Жирона) 42°19'10" с. ш. 3°19'20" в. д.

Рельеф Испании представляет собой своеобразный "континент в миниатюре", полный контрастов и глубоких природных различий. Центр страны находится на расстоянии 300 км от моря. В рельефе Испании доминирующую роль играют системы горных хребтов и высокогорных плоскогорий, занимающих 60% внутренней территории страны.

Канарские острова имеют вулканическое происхождение. На острове Тенерифе, самом большом из Канарских островов, находится самая высокая точка Испании — пик Тейде (3717 м).

Низменности в Испании занимают сравнительно небольшую площадь. С востока к Каталонским горам примыкает обширная Арагонская равнина, а на юго-западе — Андалузская низменность, образующая побережье Кадисского залива. Узкой полосой к Средиземному морю примыкают две другие равнины: Валенсийская и Мурсийская.

|

|

Во Испании насчитывается несколько климатических зон.

Разнообразный рельеф Испании, а также ее географическое положение в средних широтах умеренного пояса Северного полушария обусловливают удивительное климатическое разнообразие. В пределах Пиренейского полуострова районы, для которых характерны умеренные температуры (около 15 °C), сменяются регионами, температура в которых в летний период часто превышает 40 °C. Кроме того, на территории Испании чередуются районы с влажным океаническим климатом с годовым количеством осадков более 2500 мм с местами с пустынным средиземноморским климатом, где годовое количество осадков не превышает 200 мм в год.

Для Испании характерны очень существенные климатические различия иежду регионами страны. Наблюдаются существенные отличия как в температурных показателях различных районов, так и в количестве выпадаемых осадков и их режиме. По этой причине территории Пиренейского полуострова можно лишь условно отнести к области со средиземноморским климатом.

Среди наиболее крупных рек Испании можно выделить в бассейне Атлантического океана: Тахо и Дуэро (в нижнем течении принадлежащие Португалии), Гвадиана (протекает вдоль испано-португальской границы), Гвадалквивир; относящихся к бассейну Средиземного моря: Эбро, Хукар, Сегура. Эти водные артерии не отличаются большой полноводностью, существенно зависят от дождевого питания. Большинство крупных рек имеют пороги, что в совокупности с их мелководьем препятствую судоходству. Единственная судоходная река на большом протяжении — Гвадалквивир, которая впадает в Кадисский залив.

В Испании нет обширных эндорейных районов, однако озерные впадины небольших размеров встречаются достаточно часто. Большинство из них имеют реки-притоки, снабжающие озеро водой, так и истоки, выносящие излишки воды в море. Продолжительность жизни озер Испании невысокая, поскольку притоки, в дополнение к воде, приносят в озерные впадины всевозможные отложения, которые постепенно заполняют впадину. Кроме того, реки-истоки, выносящие излишки воды из озера, все больше и больше разрушают его берега, расширяя и углубляя собственную долину, одновременно снижая уровень воды в озере. Эти два явления вместе существенно сокращают жизнь озер, вплоть до превращения озер в равнинную долину реки.

Испания большей частью расположена на Пиренейском полуострове. Протяженность государства с севера на юг составляет около 880 км., с востока на запад - около 1 030 км. Благодаря полуостровному расположению, береговая линия континентальной Испании более чем в два раза превышает протяженность сухопутных границ. Протяжённость береговой линии континентальной Испании составляет 4 964 км. Восемь автономных Сообществ Испании, расположенных на Пиренейском полуострове, имеют выход к морю: Страна Басков, Кантабрия, Галисия, и Астурия имеют доступ к водам Атлантического океана; Каталония, Валенсия и Мурсия - к Средиземному морю. Автономное Сообщество Андалусия имеет выход как к Атлантическому океану, так и к водам Средиземного моря. Все эти Сообщества распространяют свою юрисдикцию и на прибрежные острова Испании в этих акваториях, которые различаются размерами, составляют собственные архипелаги. Наибольшее количество островов находится в пределах северных Сообществ Испании - Галисии и Кантабрии.

Кроме прибрежных островов, в состав Испании входят два относительно крупных архипелага: Балеарские острова - в Средиземном море, и Канарские острова - в Атлантическом океане. Эти архипелаги в административном плане представляют отдельные автономные Сообщества Испании, а Канарские острова поделены на две провинции.

|

|

Испания является унитарным государством. После заключения автономных пактов 1981 и 1992 годов в Испании окончательно юридически оформилась система административного деления Королевства Испании. В административном отношении Испания стала разделена на 17 автономных сообществ Королевства Испании (Андалусия, Арагон, Астурия, Балеарские острова, Валенсийское сообщество, Галисия, Канарские острова, Кантабрия, Кастилия — Ла Манча, Кастилия и Леон, Каталония, Ла Риоха, Мадрид, Мурсия, Наварра, Страна Басков, Эстремадура), к которым были приравнены и два автономных города Сеута и Мелилья, которые находятся на северном побережье Африки.

Автономные сообщества, в свою очередь, делятся на провинции (provincias). Провинция в Испании является местным образованием, пользующимся правами юридического лица. Всего в Испании насчитывается 50 провинций. Представительными органами провинций являются провинциальные советы (Diputación provincial), исполнительными органами — управы правительства (Junta de Gobierno), состоящие из председателя (Presidente) и членов управы (Vocal).

В свою очередь, каждая провинция разделена на определенное количество муниципалитетов, которых в общей сложности в Испании насчитывается 8118. Муниципалитеты являются основными территориальными образованиями в территориальной организации Испании.

Испания является социальным, демократическим государством, политическая форма которого — парламентская монархия. Действует Конституция Испании, одобренная на общенациональном референдуме 6 декабря 1978 и вступившая в силу с 29 декабря 1978 года.

В соответствии со ст. 56 Контституции Испании: король — глава государства, символ его единства и преемственности, арбитр и примиритель в постоянной деятельности государственных органов, — осуществляет высшее представительство испанского государства в международных отношениях, особенно с народами, с которыми его связывает историческая общность, и осуществляет также функции, предоставленные ему Конституцией и законами. Он же высший представитель Испанского государства на международной арене, Верховный главнокомандующий, глава Высшего Совета обороны, гарант демократических ценностей и Конституции страны. Король действует и принимает решения с одобрения парламента страны, который, в свою очередь, разделяет с королём ответственность за принятые решения.

Глава исполнительной власти — председатель правительства, как правило, является лидером партии, располагающей большинством мест в Конгрессе депутатов. С 2018 года этот пост занимает Педро Санчес, который сформировал свой состав Правительства. Высшим консультативным органом правительства является Государственный Совет, состоящий из 29 членов.

Законодательные и контрольные функции над деятельностью правительства закреплены за парламентом (Генеральными кортесами), состоящим из двух палат.

|

|

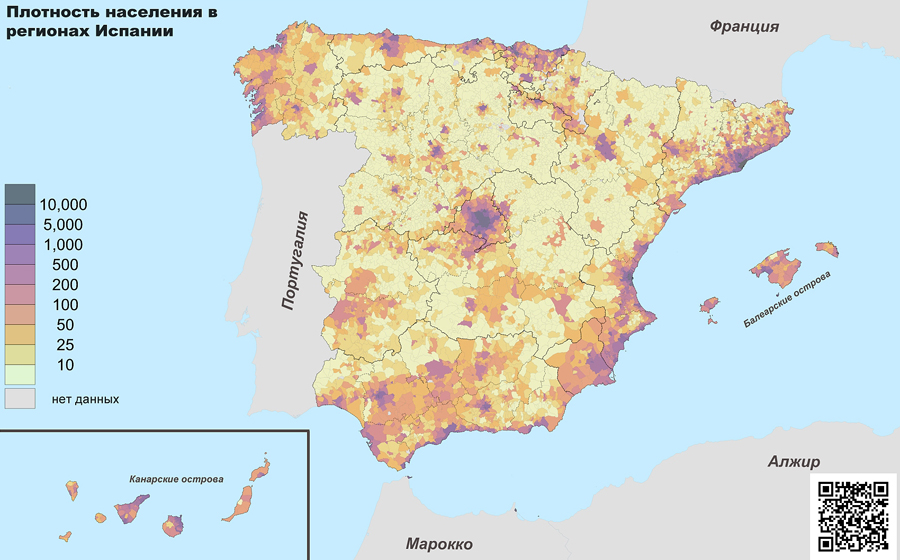

На 1 января 2019 года, число людей, живущих в Испании и составляющих ее население согласно данным Института статистики INE оценивалось в 47 007 376 человек. Именно столько жителей было зарегистрировано в Непрерывном Регистре населения Испании. Таким образом, число жителей Испании за год увеличилось на 284 387 человек (+ 0,61%) по сравнению с данными на 1 января 2018 года. При этом в составе населения Испании насчитывалось 41 982 103 (89,3%) жителей, которые имеют испанское гражданство (снижение за год на 0,01%), и 5 025 264 иностранцев (+6,14%).

Средний возраст постоянного населения Испании в 2018 году составляет 43,4 года: 42,0 года для мужчин и 44,6 - для женщин. Процесс старения населения Испании принял угрожающие масштабы, однако возросший поток иммигрантов начиная с 1990-х годов несколько замедлил этот процесс: средний возраст иностранного населения, проживающего в Испании на 1 января 2019 года составлял 36,1 лет при среднем возрасте коренных испанцев - 44,2 года. Для сравнения, средний возраст населения Великобритании составляет 53,6 года, Германии - 49,2 года, Франции - 42,6 года, Португалии - 39,8.

Экономика Испании является пявляется 5-й по величине в Европейском союзе (ЕС) (по номинальному ВВП) и 13-й в мире. В относительном выражении или по паритету покупательной способности она также является одной из крупнейших в мире. Согласно отчету The Economist 2005 года, Испания была 10-й страной в мире с самым высоким качеством жизни. Как и в экономике всех европейских стран, третичный сектор экономики Испании, или сектор услуг, имеет наибольший удельный вес в структуре экономики страны. Валютой Испании с 2002 года является евро.

По классификации Международного экономического форума, анализирующего конкретные позиции стран по 14 секторам производства, Испания находится в верхней пятёрке почти во всех секторах среднего технологического уровня, особо выделяясь как производитель автомобильных запчастей и аксессуаров (10-е место в мире), промышленных станков и оборудования (15-е место), аудиовизуальных средств (17-е место), продукции органической и неорганической химии (15-е место), изделий металлообработки (13-е место) и обуви (3-е место). Но по конкурентоспособности в области информационно-коммуникационных технологий и выпуска электронных компонентов она находится только в третьей десятке стран.

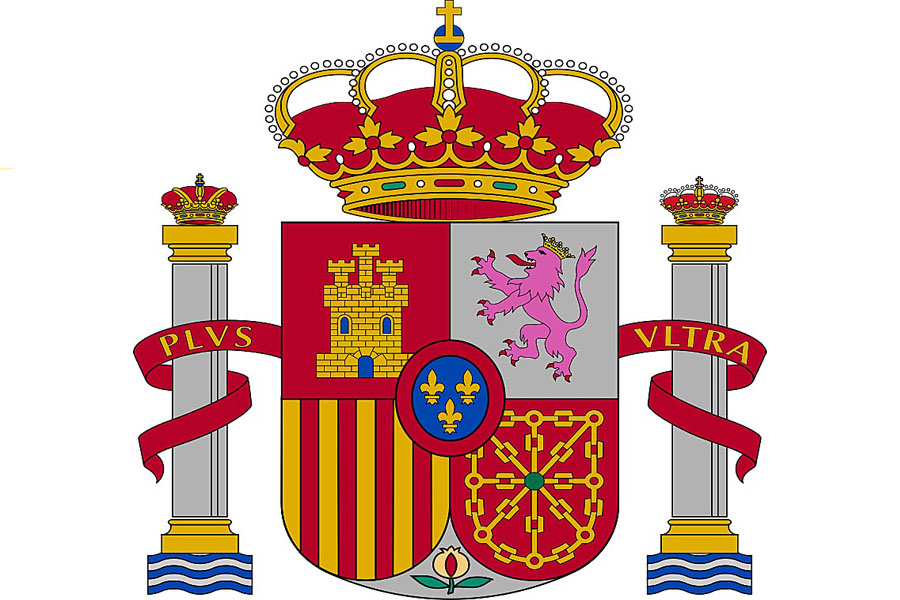

Государственные символы Испании: герб, флаг, гимн

Герб Испании (исп. Escudo de España) — геральдический символ Испании, символизирующий всю совокупность её территорий. Современный герб Испании в нынешнем виде был утвержден Законом 33/1981 от 5 октября 1981 года после падения диктатуры Ф.Франко и завершения "Переходного" периода.Герб Испании представляет собой щит, разделённый на четыре части с закруглением внизу. В первой четверти на красном фоне находится изображение трёхбашенного замка золотого цвета с лазурными воротами и окнами. Во второй четверти на серебряном фоне находится изображение вздыбленного льва пурпурного цвета, увенчанного золотой короной. В третьей четверти на золотом фоне находятся четыре полосы красного цвета. В четвертой четверти на красном фоне находятся изображения золотых цепей, образующие крест, а в центре четверти - изображение изумруда. На врезке внизу щита на серебряном фоне находится изображение плода граната, с внутренностью красного цвета, с двумя зелёными листьями.

|

|

|

Современный флаг Испании представляет собой полотнище прямоугольной формы с соотношением сторон 2:3. Полотнише разделено на три полосы: верхняя и нижняя, одинаковые по ширине, окрашены в красный цвет, а в середине находится широкая желтая полоса, которая в два раза шире других. На ее фоне, на расстоянии одной трети полотнища от древка расположен герб Испании. Также в ходу точно такой же флаг без герба – он используется для частных целей.

В таком варианте, каким мы его знаем сейчас, флаг Испании с изображением современного варианта герба был официально введён 19 декабря 1981 года.

Символическое значение цветов флага Испании легенда связывает с его происхождением. Легенда гласит, что этот флаг был создан одним из арагонских королей, который решил сделать собственное знамя и заказал несколько проектов. Среди предложенных проектов знамени, ему понравился вариант с золотым полем. Чтобы дополнить слишком минималистичный вид флага и придать ему большую узнаваемость, он нанес пальцами две полоски сверху и снизу, обмакнув руки в кубок с кровью животных.

Неофициальное название испанского флага – рохигуальда (rojigualda), что означает красно-желтый (rojo – красный, а gualda – это один из оттенков желтого). В настоящее время красный цвет в государственном флаге Испании содержится в иде двух крайних горизонтальных полос, которые окаймляют центральный желтый (золотой) цвет.

Красный цвет является одним из средневековых геральдических цветов Кастилии и Арагона. Его активно использовали на своих штандартах и знаменах герцоги различных областей Пиренейского полуострова. Традиция размещения красного цвета на флагах испанских регионов сохранилась и до наших дней.

Сейчас красный цвет встречается на флагах большинства испанских провинций и автономных сообществ: Арагон, Балеарские острова, Кантабрия, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-Леон, Каталония, Риоха, Мадрид, Наварра, Валенсия, Страна Басков имеют красный цвет на своих флагах. Остальные испанские провинции, расположенные на Пиренейском полуострове: Астурия, Галисия, Мелилья, Эстремадура, Сеута, включают красный цвет в свои гербы.

Как и красный, желтый цвет является одним из средневековых геральдических цветов Кастилии и Арагона. Отсюда легко можно объяснить его наличие на флаге Испании в виде центральной горизонтальной полосы.

Гимн Испании (исп. La Marcha Real) — один из старейших в мире, однако дата его написания и имя его композитора неизвестны.

Marcha Real - это традиционное наименование гимна Испании, наряду с "Marcha Granaderanota" или ранее "Marcha de Granaderos", что означает "Марш гренадеров". Официальное использование марша на всех важных государственных мероприятиях впервые закрепил своим Указом 3 сентября 1770 года король Карлос III. Однако, фактически он стал государственным гимном до того как об этом было объявлено.

Королевский марш (Marcha Real) был гимном Испании с XVIII века, за исключением периода Либерального трехлетия (1820 – 1823 г.г.), Первой республики (1873 – 1874 г.г.) и Второй республики (1931 – 1939 г.г.). Генерал Ф.Франко в период между 1939 и 1975 годами восстановил официальный статус Королевского марша в качестве Гимна Испании во время гражданской войны в районах, находящихся под его контролем указом от 27 февраля 1937 года, ратифицированным в официальной газете штата после войны 17 июля 1942 года. Последующие политические изменения не изменили ни государственный гимн, ни его правовой статус.

История Испании: кратко

Процесс освоения Испании древнейшими этносами чрезвычайно сложен, так как речь должна идти о различных: азиатских, африканских, европейских, - потоках людей одновременно. Принято считать, что зарождение человеческой цивилизации на территории Испании произошло по крайней мере 1,5 - 1,25 млн лет назад. Именно к этому времени относятся наиболее древние следы трудовой деятельности человека.Об образе жизни древнейших "испанцев" известно настолько мало, что остается открытым даже такой вопрос: как и чем они питались? К древнейшим орудиям относятся осколки камня, никак неподправленные человеческой рукой, и чопперы (choppers) - ударники, т.е. камни, оббитые с одной стороны.

Древнейшим видом гоминидов на территории Испании - эпохи нижнего плейстоцена была комбинация эволюционного ряда Homo habilis (Homo rudolfensis) и Homo erectus (Homo ergaster) Африки и Азии. Известно о серии стоянок, основанных человеком - предшественником Homo heidelbergensis и его прямого предка.

В начале I тыс. до н. э. на юге Пиренейского полуострова начинают происходить изменения. Именно в X-IX вв. до н. э. район Онобы (совр. Уэльвы) и нижнего Бетиса приобретает индивидуальность, выделяющую его из общей картины Пиренейского полуострова. Возникают поселения на высоких, до этого не населенных холмах, господствующих над окрестностями. Сами поселения были, видимо, еще скоплениями хижин, а их жители занимались преимущественно земледелием и скотоводством. Однако уже тогда выделяется знать.

Во второй половине IX в. до н. э., т. е. ко времени финикийской талассократии, начинается второй этап финикийской колонизации в Испании. В первой половине VIII в. до н. э. уже существует несколько финикийских колоний (или факторий). Колонии и фактории, созданные финикийцами на этом этапе колонизации, располагаются на средиземноморском побережье, начиная от района Геракловых Столбов. Здесь возникает целая сеть финикийских поселений, которые в особенности концентрируются между современными реками Гвадалорсе и Граде.

Первые следы греческого присутствия в Испании относятся приблизительно к первой половине и середине VIII в. до н. э.

В VI в. до н. э. древне-испанское государство Тартесс вступил в полосу кризиса. Но для исчезновения его с политической карты был необходим последний толчок, которым стала экспансия Карфагена на Пиренейский полуостров.

После своего утверждения на Пиренейском полуострове карфагеняне начали активную колонизацию. Древние авторы упоминают о карфагенских городах в районе Геракловых Столбов. Среди этих городов видное место занимает Картея, основанная карфагенянами, вероятнее всего, в начале IV в. до н. э., причем туда было переведено население из старого финикийского поселения на соседнем Серро де Прадо.

Накануне I Пунической войны власть Карфагена в Испании, вероятно, распространялась приблизительно на территорию бывшей Тартессийской державы. Однако в 237 г. до н. э. эти территории уже не были подвластны Карфагену, и верными ему оставались лишь финикийские города побережья. Ликвидация карфагенской власти в Испании произошла во время Ливийской войны (241-238 гг. до н. э.), когда судьба самого Карфагена висела на волоске и карфагенянам было не до далеких испанских владений.

По итогам II Пунической войны по мирному договору 201 г. до н. э. Карфаген отказался от всех своих внеафриканских владений, следовательно, и от испанских. Юридически господами той части Испании, которая когда-то была карфагенской, теперь стали римляне. Однако в действительности завоевание Испании Римом только началось.

Первоначально административное положение Испании в составе Римской республики было неопределенно. Только в 197 г. до н. э. Испания официально была разделена на две провинции — Ближнюю и Дальнюю, во главе которых были поставлены ежегодно сменяемые преторы. Первыми преторами стали Гай Семпроний Тудитан в Ближней Испании и Марк Гельвий в Дальней.

|

|

К началу I в. до н. э. задача завоевания Пиренейского полуострова для Рима, казалось, была уже выполнена, но утверждение римлян в значительной части Испании далеко еще не создавало здесь устойчивого положения. Если значительная часть испанцев вынуждена была покориться, то в самом Риме разгоралась ожесточенная гражданская война, находившая отражение и в его владениях.

Во второй половине II в. в Испании начинают появляться первые симптомы надвигающегося кризиса. Уменьшается экспорт масла из Бетики в Рим и Италию, прекращают работу серебряные рудники Нового Карфагена, и сокращается добыча металлов в рудниках Бетики. С другой стороны, уменьшается ввоз в Испанию предметов искусства из Италии. Последнее, видимо, объясняется обеднением испанских потребителей.

В результате кризиса античного мира, произошедшего в II - III в.в., резко меняется провинциальное испанское общество. Широко распространяется и в обширной менее романизованной зоне становится господствующим латифундиальный уклад, теряют свое значение города, утверждается новый господствующий класс, начинает распространяться новая религия — христианство.

К IV в. н. э. кризис Римской империи на всем ее протяжении сказался с особенной силой. Фронт недовольных необычайно расширился, охватывая не только рабов и колонов, но и все разнообразные группы, еще сохранившие свою независимость и свободу. Обстановка складывалась более или менее одинаково во всех римских провинциях. Испания была составной частью Римской империи, и все процессы, которые проходили в империи, были характерны и для Пиренейского полуострова.

Воспользовавшись сумятицей на Пиренейском полуострове, осенью 409 г. свевы, вандалы и аланы перешли Пиренеи. Варвары опустошали Испанию. Находившееся в Равенне правительство было все более озабочено защитой непосредственно Италии и практически не обращало внимания на события на далеком Западе. Не получая от него никакой помощи, сами испанцы в ряде случаев давали отпор вторгнувшимся. Многие бежали в города и крепости (кастеллы).

К 40—60-м годам V в. вся Испания оказалась занятой «варварскими» племенами вестготов, свевов и вандалов, перешедшими через Пиренеи. Вандалы переправились далее в Северную Африку, вестготы и свевы остались в Испании, которая была в конце V в. при вестготском короле Эйрихе (466 — 485 г.г.) включена в состав обширного Вестготского государства. Оно занимало, кроме Испании, всю Южную Галлию до Луары на севере, Бискайского залива на западе, Средиземного моря и реки Роны на юго-востоке.

Вестготское государство в Испании продержалось лишь до начала VIII в.: его сокрушило арабское вторжение (711— 714 гг.). После этого историческое развитие северной части Пиренейского полуострова и его центральной и южной частей пошло различными путями.

К началу VIII века арабы завоевали почти всю Северную Африку. Осенью 709 г. арабские корабли совершили рейд на испанское побережье, и ее успех побудил Мусу счесть завоевание Испании не таким уж трудным делом.Возникновение впоследствии в Испании могущественного арабского государства служило наглядным показателем того, что появление новых завоевателей на полуострове дало толчок к выходу из того кризиса, в котором находилась вестготская монархия в последний период своего существования.

Уцелевший остаток вестготской монархии в VIII в. (после битвы при Ковадонге в 718 г., остановившей дальнейшее продвижение арабов) состоял из королевства Астурии (со столицей в Овиедо, а потом в Леоне), Наварры и Испанской Марки. Эти раздробленные и разъединенные государства, занимавшие узкую северную часть полуострова, экономически резко отличались от арабской Испании, владевшей наиболее плодородными и богатыми областями.

Первый этап реконкисты (VIII — XI в.в.) закончился при кастильском короле Альфонсе VI завоеванием города Толедо, который до арабского вторжения был столицей вестготского королевства. К этому времени (1085 г.) Леон и Кастилия объединились под властью одного короля и это единое королевство сильно расширило свою территорию, особенно после овладения бассейном реки Тахо. За арабами осталась лишь часть Пиренейского полуострова к югу от течения рек Тахо и Гвадианы. На северо-востоке владения арабов в конце XI в. простирались до границ Арагона.

Новый этап реконкисты в Испании начался в XII в., в период борьбы с Альморавидами. Победы Альфонса VI вынудили враждовавших друг с другом мусульманских эмиров на Пиренейском полуострове вступить в союз с Альморавидами, вторгшимися в Испанию, после того как в конце XI в. Многовековая борьба вступила в XIII в. в свой последний период. Завоевание испанцами мусульманских владений ускорилось. Продвижению кастильцев на юг способствовало окончательное объединение Леона и Кастилии, которое произошло в 1230 г., спустя 18 лет после битвы при Лас-Навас-де-Толоса. Объединение Каталонии с Арагоном состоялось на целое столетие раньше (в 1137 г.). Таким образом, во второй половине XIII в. большую часть Пиренейского полуострова занимали два государства. Одним из них было королевство Арагонское, которому принадлежали восточные области полуострова и побережье Средиземного моря, а другим — Кастильское королевство/

|

|

В результате реконкисты к концу XIII в. в руках у арабов оставались лишь незначительные владения на юге Испании — Гранадский эмират со столицей Гранадой. Вся остальная территория Пиренейского полуострова была освобождена от арабов. На протяжении XIV и большей части XV в. Испания оставалась ещё разъединённой на Леоно-Кастильское и Арагоно-Каталонское королевства, из которых каждое в свою очередь распадалось на множество феодальных сеньорий.

Причину ясно наметившегося сближения Кастилии и Арагона следует искать в классовых группировках этих государств. Если политический строй Арагона и на данном этапе сохранил свой аристократический характер, то к XV в. и в Кастилии перевес в классовой борьбе оказался на стороне крупнейшей земельной знати: городские ремесленники и крестьянство уже не создавали достаточного противовеса их притязаниям, между тем как в составной части арагонского объединения — в Каталонии, а также на Балеарских островах началась полоса крестьянских восстаний. Страх перед дальнейшим подъемом крестьянского движения сыграл несомненно значительную роль в деле объединения двух крупнейших государств Пиренейского полуострова.

В январе 1469 г. в Сервере уполномоченные Изабеллы и Фердинанда подписали брачное соглашение на следующих условиях. Фердинанд обязывался свято блюсти законы и обычаи Кастилии, иметь свою резиденцию именно в этом королевстве и не отлучаться из него без ведома Изабеллы, не оказывать предпочтения иностранцам при назначении на городские должности, а на военные или гражданские должности давать назначение только с согласия Изабеллы, предоставить последней исключительное право раздавать церковные бенефиции.

Время правления короля Фердинанда II Арагонского (1452—1516) и королевы Изабеллы I Кастильской (1451—1504) представляет поворотный момент в исторических судьбах Испании. Оно открыло перед господствующим классом беспредельные перспективы, но оно же таило в себе зловещие признаки грядущего упадка.

Португалия и Испания первыми среди европейских стран предприняли поиски морских путей в Африку и в Индию. В поисках были заинтересованы аристократы, купцы, духовенство и королевская власть этих стран. Богатые горожане Испании охотно давали деньги на морские экспедиции, которые сулили им обладание важнейшими торговыми путями, быстрое обогащение и главенствующее положение в европейской торговле. Католическое духовенство освящало религиозным знаменем кровавые дела конкистадоров, так как благодаря последним оно приобретало новую паству за счёт новообращённых в католичество племён и народов и увеличивало свои земельные владения и доходы.

Великие географические открытия конца XV в. положили начало острой борьбе между Испанией и Португалией за новые, неведомые земли и за морские пути к ним. Спор между этими феодальными государствами Пиренейского полуострова о "праве" на захват всех вновь открываемых областей земного шара был перенесён на суд римского папы. Для Испании наступил новый период ее истории. Через два года после вступления Карла на испанский престол, в 1519 г., он был избран германским императором. В результате этого Испания вместе со всеми своими владениями как европейскими (включая сюда и Нидерланды), так и заокеанскими вошла в состав громадной империи, в которой, по выражению современников, "никогда не заходило солнце". Конец XV и особенно первая половина XVI в. в Испании характеризуются значительным подъёмом ремесленного производства, сосредоточенного в городах и городских округах Испании, и появлением в нём отдельных элементов капиталистического производства в форме рассеянной и централизованной мануфактуры.

В 1556 г. Карл V, потерпевший поражение в борьбе с немецкими протестантскими князьями и убедившийся в провале своих фантастических планов создания мировой империи, отрёкся от императорского и в том же году — от испанского престола. Карл разделил свои владения: империя досталась его брату Фердинанду; королём Испании стал его сын Филипп II (1556 — 1598 г.г.), унаследовавший также Франш-Конте и Нидерланды, испанские владения в Италии и в Америке. Отречение Карла V и распад его монархии не означали отказа Габсбургов от использования католической церкви в качестве орудия своей политики. Наступил один из самых мрачных периодов испанской истории, когда с особой силой проявились все худшие стороны сложившегося в Испании режима. Филипп фанатически преследовал одну цель — торжество католицизма и беспощадное истребление еретиков.

Потерпев в середине XVII в. поражение в длительной борьбе с Францией в ходе Тридцатилетней войны, Испания утратила свое былое могущество в Европе и превратилась во второстепенную державу. В стране безраздельно господствовала земельная аристократия. Промышленное развитие городов уже ранее стало невозможным вследствие высоких налогов на ремесло и торговлю и многочисленных стеснений, стоявших на пути экономического развития страны.

В 1700 г. Карл II умер, и на испанский престол вступил герцог Анжуйский; в апреле следующего года он короновался в Мадриде под именем Филиппа V (1700—1746). Ведущие державы Европы начали готовиться к войне. Уже в 1701 г. имперская армия под командованием одного из лучших полководцев того времени принца Евгения Савойского вторглась без объявления войны в Северную Италию. Началась война за испанское наследство (1701- 1714 г.г.).

|

|

После смерти короля Филиппа V в 1746 году испанский престол наследовал его сын Фердинанд VI (1746 - 1759 г.г.), который до этого не принимал участия в делах правления государством. С этого момента Испания вступила на путь более дипломатических вариантов решения международных проблем. Фердинанд VI желал оставаться нейтральным в международных отношениях и сосредоточил свои усилия на внутренних реформах армии, флота, суда и администрации, на оживлении земледелия, промышленности и торговли, на развитии научного и художественного образования. В этом отношении он является предшественником Карла III и его выдающихся министров. В середине XVIII века в Испании был проведен ряд реформ, положительно сказавшихся на экономическом развитии государства.

XVIII век застал в Испании еще полное господство феодальных отношений. Страна была аграрная, продукция сельского хозяйства даже в конце XVIII в. значительно (почти в пять раз) превышала продукцию промышленности, а население, занятое в сельском хозяйстве, в шесть раз превосходило численность населения, связанного с промышленным производством.

В XVIII столетии Испания продолжала сохранять свои обширные колониальные владения, несмотря на то, что к этому времени уже играла роль "второстепенной державы", все больше теснимая в Европе и в заморских странах более сильными европейскими государствами: Францией и Великобританией. Испанская колониальная империя охватывала большую часть Америки, включая часть Вест-Индии (Куба, восточная половина Сан-Доминго), почти всю Южную (кроме португальской Бразилии) и Центральную (кроме Москитного берега и Гондураса) Америку. В Северной Америке власть испанцев распространялась на Мексику, Флориду и Западную Луизиану. В Юго-Восточной Азии Испании принадлежали Филиппины. К концу XVIII в. в испанских владениях в Новом Свете насчитывалось около 12 — 13 млн. населения, в том числе 7 — 8 млн. индейцев, 500 — 600 тыс. рабов, 1 — 1,5 млн. креолов (потомков натурализовавшихся в Америке испанских переселенцев) и 3 — 4 млн. метисов и мулатов (происшедших от смешанных браков).

В результате затяжного периода войн в начале XIX века в Испании разразился финансовый кризис. Бюджет королевства испытывал жесткий дефицит. Правительство Карла IV отказалось от проведения мероприятий, которые могли бы нанести ущерб интересам привилегированных классов и изменить традиционный порядок в государстве.

В XIX в. Испания прошла через период «наполеоновских войн» (1807—1814), борьбу американских колоний за свою независимость (1810—1826), четыре демократических революции, испано-американскую войну 1898 г., окончившуюся поражением Испании и потерей ею своих последних колоний Кубы, Пуэрто-Рико, Филиппинских островов и острова Гуам.

Начало XX в. в Испании ознаменовалось экономическим подъемом: деньги, полученные за Филиппины и за проданные в 1899 г. Германии Каролинские и Марианские острова, были вложены в промышленность и способствовали росту производства. Возникли новые банки, сосредоточившие значительные капиталы (Испано-американский, Бискайский, Испанский кредитный). Основой испанской экономики начала ХХ века является мощная протекционистская политика Правительства Испании. Промышленный рост по-прежнему ограничивали старые аграрные структуры

Когда началась Первая мировая война (28 июля 1914 года), Испания была экономически отсталой страной. Только Страна басков и Каталония имели высокий уровень индустриализации производства. На этот момент Испания была второсортной страной, потерпевшей громкое поражение в Испано-американской войне 1898 года. Испания потеряла огромные колониальные валдения в Америке, Азии и Океании, была морально уничтожена, а политическая система государства была слишком сильно зависима от настроений в армии. Кроме того, Испания не входила в состав какого-либо из противоборствующих блоков: Антанты или Тройственного союза. 7 августа 1914 года Мадридская газета опубликовала королевский указ, согласно которому испанское правительство консервативного Эдуардо Дато приняло решение «установить строгий нейтралитет в войне для испанских подданных. По окончании Первой мировой войны испанская экономика пришла в состояние сильного кризиса. Сотни заводов и фабрик с прекращением военных поставок закрылись, многие стали работать не на полную мощность. Резко сократился экспорт, песета обесценилась на 25%. Послевоенный экономический кризис в Испании 1918 года тяжелее всего ударил по рабочему классу. Выросла армия безработных; буржуазия повела наступление на жизненный уровень рабочих, снижая заработную плату, удлиняя рабочий день, усиливая интенсификацию труда.

Экономический кризис 1920-х годов в Испании сочетался с серьезными политическими событиями, приведшими к буржуазно-демократической революции 1931 г. Результатом экономического кризиса было закрытие большого количества фабрик и заводов. Значительно сократился торговый оборот. Началась инфляция. Народные массы проявляли глубокое недовольство. Все чаще происходили забастовки рабочих, крестьянские волнения, студенческие демонстрации. Движение увлекло за собой также часть буржуазии и демократические элементы армии. К концу 1920-х г.г. в Испании назревал революционный кризис.На политической арене Испании сформировались два лагеря: республиканский и монархический.В ночь на 14 апреля 1931 года Альфонсо XIII в собственном вагоне оставил Мадрид. Перед отъездом Альфонсо XIII во избежание гражданской войны подписал манифест, в котором признавал свои ошибки и отказывался путём насилия утверждать свой авторитет, не заявляя об отказе от трона и не изъявляя готовности к отречению от престола. В день его отъезда, 14 апреля 1931 года, "революционный комитет" официально провозгласил Испанию республикой.

Весной 1936 г. в Испании наблюдалась опасная радикализация как левых, так и правых сил. Руководители крупнейших профсоюзных организаций ВСТ и НКТ призывали трудящихся развернуть энергичную забастовочную борьбу против "буржуазного правительства". Рабочий класс собирался на массовые митинги, где звучали демагогические выступления и радикальные лозунги о необходимости социальной революции. На противоположном политическом полюсе активизировались правые партии. Мятеж против республиканского правительства начался 16 июля 1936 года в Испанском Марокко. Достаточно быстро под контроль мятежников перешли и другие испанские колонии. По итогам Гражданской войны с 1939 года в Испании установилась диктатура Франко, просуществовавшая до ноября 1975 года. Вторая Испанская республика пала.

|

|

После окончания гражданской войны были усилены связи франкистской диктатуры с фашистскими режимами. С началом Второй мировой войны, несмотря на все усилия гитлеровской дипломатии, Франко не торопился вступать в войну. Он был вынужден объявить «самый строгий нейтралитет» из-за нестабильных экономических условий, которые переживала страна после гражданской войны, которая закончилась всего пять месяцев назад. 4 сентября 1939 г. Франко подписал декрет о нейтралитете.

Первый период франкизма (исп. - Primer franquismo) 1939 - 1959 г.г. в Испании стал первым этапом в истории диктатуры генерала Франко в период между окончанием гражданской войны в Испании (1939 г.) и моментом отказа от автаркической политики и принятия Плана стабилизации 1959 года, который знаменовал собой переход ко Второму периоду франкизма (Segundo franquismo), который продолжался до смерти Ф.Франко.

Второй период франкизма (исп. - Segundo franquismo) 1959 - 1975 г.г. в Испании также называемый периодом франкистского развития, стал второй стадией диктатуры генерала Франко в Испании, во время которой наблюдался впечатляющий экономический рост. В этот период современниками часто обсуждалось испанское "экономическое чудо", в результате которого в стране происходила "Великая социальная трансформация". Однако, в политической системе государства изменений не происходило.

Период 1960 — 1975 г.г. характеризовался высокими темпами экономического развития и получил название «испанского экономического чуда». Начавшийся после смерти Франко (1975) демонтаж авторитарной политической системы происходил в условиях консенсуса политических сил страны. В 1977 году их правовой основой стали «пакты Монклоа». Они содержали политическую и экономическую программу мер, необходимых для мирного перехода страны к демократии. В декабре 1978 г. на общенациональном референдуме принимается демократическая Конституция страны.

В последующие годы успешно завершились процессы политического преобразования испанского общества, либерализации и глубокого структурного реформирования экономики и социальной сферы, а также вхождения страны в основные международные институты Запада.